Contexto

Histórico

Durante quase 3 décadas, a cobertura das artes plásticas no Paraná poderia ser sintetizada em um único nome: Adalice Maria de Araújo. Havia outros críticos em ação, é verdade, e longe disso cometer injustiças contra Eduardo da Rocha Virmond, Ennio Marques Ferreira, Fernando Bini, Maria José Justino, Nilza Prokopiak, para citar 5 nomes cujas trajetórias se cruzaram com o de Adalice, em algum momento, a partir de 1968, quando ela passa a publicar uma disputada coluna na imprensa local.

Sim – Adalice era lida, citada, amada, contestada e raramente odiada, estando a salvo dos atiradores de faca. Não causa espanto se alguns de seus textos tenham sido emoldurados e colocados na parede das salas. As razões de tanto afeto eram só uma: o método de “Tia Dadá”, como muitos a chamavam desde os tempos em que foi dona de uma escola para crianças, era de fato algo dadaísta: ela se mostrava uma águia ao identificar talentos para as artes visuais, e uma leoa na defesa dos artistas do estado, defensáveis ou não. Equacionava esses dois polos – missão diplomática na qual se saía muito bem.

O longo périplo de Araújo no mundo do jornalismo começa no jornal Diário do Paraná – do grupo Diários Associados, de Assis Chateaubriand – assim que ela retorna de uma longa temporada de estudos na Itália. Desembarca no Brasil em meio à violência do AI-5, mas não se refugia em nenhum casarão de sua rica família ervateira. Escreve e escreve. E cai de vez no paladar dos leitores a partir de 1980, quando se muda para as páginas dominicais da Gazeta do Povo, então o diário de maior tiragem do estado, campeoníssimo no mercado de classificados e anúncios em geral.

A coluna Artes Visuais saía em página dupla, em edições de fim de semana que podiam chegar a 3,5 quilos. Temia-se que um entregador distraído acertasse a cabeça de alguém, ao atirar a entrega no quintal. Tanto quanto peso, o jornal mais conservador dos pinheirais tinha alcance. Não houve um ano das décadas de 1970 e 1980 em que a Gazeta – então sob a batuta do publisher paranista Francisco Cunha Pereira Filho – não tenha adotado alguma nova tecnologia, em geral decalcada da imprensa norte-americana, da qual Cunha Pereira era admirador confesso. As capas coloridas – com fotos à moda de cartões postais da Curitiba, que prefeitos como Ivo Arzua Pereira, Jaime Lerner e Saul Raiz se ocuparam de arquitetar – logo se estenderam aos suplementos. Hoje, cor é uma banalidade. À época, um chamariz.

A seção assinada por Adalice ganhava com os avanços gráficos da Gazetona, apelido mais conhecido do diário, e com a circulação, então, em vias de atingir 100 mil exemplares, marca alcançada, com foguetórios, em 1986. Ela, em troco, beneficiava a empresa. Explico: até o início dos anos 1990, a sisudez imperou como uma das marcas do jornal. Eram exceções o suplemento Viver Bem, também dominical, as colunas sociais de Dino Almeida e o Artes Visuais, com o agravante de que a crítica era a única capaz de estabelecer conexão com a parcela da população mais intelectualizada da capital e das maiores cidades do interior, nas quais havia circulação de impressos.

Esses leitores mais cosmopolitas podiam passar sem as matérias de variedades dos ditos cadernos femininos, ter uma relação fria com a extensa campanha da Gazeta para o pagamento dos royalties da Usina de Itaipu, desprezar festas como a Glamour Girl ou Garota de Caiobá, promovidas pelo empolgado Dino Almeida, mas não passavam sem os comentários de Adalice, a mulher que entre seus muitos méritos ajudou a formar público para as galerias, museus e salas de exposição, particularmente em Curitiba, cidade onde ela vivia e circulava de forma invulgar. Abria-se uma mostra e havia uma certeza: Tia Dadá estaria lá, com elegância, fazendo de cada exposição um evento. É fato que uma parcela dos paranaenses gosta de arte não por causa da Adalice Araújo – essa paixão local é fascinante e complexa – mas também é evidente que muito menos gente, por essas bandas, gostaria de arte não fosse a militância dela – e “militância” é a palavra. Tratava-se de uma mulher incansável – para alguns, obsessiva.

Daí o espanto quando, em 1995, a onipresente, onisciente e onipotente Adalice Araújo anuncia o fim do Artes Visuais, na Gazeta. Não houve quem a demovesse da ideia, nem com reza na porta da Catedral. O motivo alegado era precisar de tempo para a produção do Dicionário de Artes Visuais no Paraná, projeto que vinha acalentando desde o fim dos anos 1960. Nessa época, começa a colecionar dados sobre todos os artistas do estado que lhe caíssem no radar. Todos. Àquela altura, tinha chegado ao recorde de 6 mil pastas nominais, recheadas de resenhas, fotos, gravações e catálogos. O acervo ocupava todas as paredes do vasto apartamento onde vivia, no bairro Champagnat. No ano de 1995, a crítica tinha então 64 anos e ainda energia para a empreitada – concluída em parte. Araújo morre em 2012, tendo publicado apenas um dos quatro volumes previstos do dicionário. No conjunto, a coleção somaria 2,5 mil páginas. Foi uma história editorial apinhada de reveses, incluindo acusações de sabotagem, espionagem industrial, a morte acidental e precoce do único filho da intelectual e depois o desaparecimento dela mesma. Que os biógrafos de Tia Dadá se ocupem do assunto.

Ao anunciar sua aposentadoria na crítica semanal, Adalice Araújo criou um problema para sua então editora, a jornalista Ana Amélia Filizola, criadora, em 1992, do Caderno G, produto que viria a se tornar, em pouco tempo, um dos maiores suplementos de cultura da imprensa brasileira. O “G”, para tristeza geral, foi descontinuado em 2017. Quanto à colaboradora que se despedia, não era apenas uma mulher pontual, qualidade desejável em jornais – a coluna chegava britanicamente todas às quartas-feiras, para ser digitalizada e diagramada sem atropelos. Araújo também tinha a seu favor o reconhecimento da classe artística e dos simpatizantes das artes visuais, com o agravante de que essa parcela da sociedade fazia parte dos “formadores de opinião”, expressão cujo peso Walter Lippmann mostrou em 1922, no clássico ensaio Opinião pública.

Falassem bem ou falassem mal dos editoriais de arte, esse grupo tinha comprovado poder de influência sobre as escolhas do leitor médio e nas políticas públicas – o que talvez explique muitos ganhos locais na área da cultura. Os artistas curitibanos vinham notadamente das elites financeiras e intelectuais do estado. Não ter Adalice na área implicava em perder parte da conexão com esse grupo – o que seria um baque para o modelo analógico de circulação de jornais. Por fim, para piorar a “transição”, a crítica era o que se chama vulgarmente de “a dona do pedaço”. Ninguém, nem em sonhos, teria condições de fazer um trabalho no mesmo quilate. Mas naquele momento, desdizendo os que a comparavam a um “cão agarrado ao osso”, a pesquisadora incentivou sua antiga casa a investir numa variante da crítica – a reportagem cultural. O gênero vinha se desenhando na redação desde 1991, quando as primeiras páginas exclusivas para as artes começaram a oxigenar a vetusta Gazeta. Foi a solução – em vez dos comentários semanais, sempre aos domingos, com uma especialista, passaram-se a publicar entrevistas com criadores, visitas a ateliês e matérias temáticas.

Deu tão certo que nos 25 anos em que o finado Caderno G circulou, operou-se um feito. Durante uma parte expressiva desse tempo, as artes visuais ganharam espaço gráfico e editorial, em mais de um dia da semana, num grande veículo de imprensa, fora do eixo Rio-São Paulo. Alguém pode alegar que não se tratava mais do que a obrigação dos suplementos de cultura, posto que é para isso que existem. Só que não.

Em miúdos, é fato que as exposições, desde pelo menos 1928, ano da fundação da revista O Cruzeiro, conquistaram um espaço, digamos, ilógico na imprensa. O motivo do espanto é só um: mostra-se estatisticamente baixo o número de brasileiros que frequentam museus e galerias, quanto mais os que dispõem de dinheiro (e disposição) para comprar obras de arte. Com base no que dizem sociólogos da cultura – a exemplo de Sérgio Miceli, autor do soberbo Imagens negociadas (Companhia das Letras, 1996) – a presença tão longeva e contínua de mostras de pintura, escultura e gravura nos espaços editoriais reside, por certo, no verniz civilizatório trazido pelas um dia chamadas “artes plásticas”. O público de um vernissage até pode ser minúsculo, o que não justificaria uma página colorida inteira de um jornal standard – cujo valor, em anúncios, chegava a custar o mesmo que um carro popular. Daria mais “ibope” reportar o disco de um grande cantor da MPB, contudo, o simbolismo de uma grande exposição, mesmo com alcance limitado, subverte essa lógica comercial.

Cadernos específicos para as artes em geral são um fenômeno recente na imprensa brasileira – o primeiro deles, o Suplemento Literário, do jornal O Estado de S. Paulo, idealizado, entre outros intelectuais, por Antonio Candido, é de 1956. Seguiram-se a Ilustrada, da Folha de S. Paulo, e o mítico Caderno Dois, do Jornal do Brasil, ambos iniciados em 1958. Em 1959, surgiu o suplemento Letras e/& Artes, do Diário do Paraná, cujo mérito nunca foi reconhecido pela historiografia da imprensa nacional. Importa lembrar que a explosão do mercado editorial, fonográfico e cinematográfico no Brasil dos anos 1960 acabou moldando o caráter desses suplementos, fazendo com que se tornassem menos espaços críticos e mais áreas de difusão cultural, com vantagem para livros, discos e filmes. O resto subentende-se: o teatro e as artes visuais chegavam com descompasso crônico às páginas dos suplementos, uma vez que não são alimentados por uma indústria.

A tradição que fez das artes plásticas um atestado de civilidade, observe-se, tinha um peso substantivo, quem diria, no agrário Paraná. Os sinais estão dados. Os grupos econômicos ligados à erva-mate, formadoras do estado, cultivavam pinacotecas particulares, à moda da burguesia e das monarquias europeias. O movimento paranista, brotado nas primeiras décadas do século XX, abastecia seus discursos ufanistas com as artes. O norueguês Alfredo Andersen e o italiano Guido Viaro escolhem Curitiba para viver e aqui formam discipulados, verificáveis ainda hoje. E a Escola de Música e Belas Artes, fundada em 1948, cedo se mostra um espaço de criação de escala nada provinciana. Acrescente-se a existência nesta cena de um sujeito chamado Poty Lazzarotto… Feitas todas as contas, ignorar o que acontecia nos circuitos de exposições locais equivalia a uma espécie de genocídio cultural, ainda que ninguém seja tolo de acreditar que não houvesse pressão editorial para que o discurso raso do entretenimento substituísse as conversas nem sempre palatáveis com artistas de alta performance.

O mundo das artes visuais sempre soou apartado – daí não encontrar espaço na imprensa popular ou apenas vez ou outra nos noticiários de televisão, notadamente voltados às massas. Seu nicho natural sempre foram as revistas e os jornalões, destinados a um público cuja relação com a cidade passa pelas galerias e afins. E em Curitiba esses lugares eram tantos e com tamanha variedade de programação que o Caderno G – órfão de Adalice Araújo – tinha uma edição semanal, todas as terças-feiras, com mais de 50% de suas seis páginas dedicadas às artes visuais. O tema podia aparecer também em algumas das 12 páginas da edição de domingo; fora ocupar pelo menos duas colunas nos roteiros diários, dando provas da extensão do circuito. Detalhe: não faltava pauta para cobrir, muito pelo contrário. As individuais dos melhores artistas da cidade abriam com tal agilidade que ninguém ficava dois anos sem ver os trabalhos de Rossana Guimarães, Geraldo Leão, Eliane Prolik, Lígia Borba, Teca Sandrini, Ana González, Newton Goto, Fábio Noronha… Os consagrados, como Fernando Calderari e João Osório Brzezinski, igualmente a postos. Por aí toca a banda. A lista, como mostrava Adalice, não cabia na ponta dos dedos. Era preciso 6 mil pastas analógicas.

Uma exposição dos anos 1990, até meados dos anos 2000, podia abrir qualquer dia da semana. Mas havia uma predileção pelas terças-feiras. De modo que os mais bem dispostos poderiam filar um vinho branco – o preferido – na Casa João Turin, no Largo da Ordem, e ainda dar um pulinho até o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, na Praça Zacharias. As aulas na Belas Artes – então na sede original, da Rua Emiliano Perneta – perdiam com a concorrência. Os alunos vazavam, munidos do argumento de que os futuros artistas tinham de conhecer a área na qual iriam se inserir. A contar pelo número de opções registrados nos roteiros do “G” e nos de seus concorrentes – os jornais O Estado do Paraná, Indústria & Comércio, Jornal do Estado e Folha de Londrina, nos quais as “visuais” gozavam de status moderado – o mercado daqui era o melhor dos mundos. Não chega a ser de todo uma mentira.

Mesmo sem uma aferição rigorosa, pode-se dizer que poucas capitais de médio porte, como Curitiba, gozavam de tantos e tão variados espaços museológicos, cada um deles com abertura mensal ou bimestral de exposições. Estavam a cargo do estado – MAC, MAP, Museu Paranaense, Casa João Turin, Hall da Secretaria de Cultura (Seec), Casa Andrade Muricy, Museu Alfredo Andersen e MON, esse, a partir de 2002. Pertenciam à prefeitura – Sede da FCC, Solar do Barão, Casa Vermelha, Casa Romário Martins, Museu Metropolitano de Arte, Moinho Rebouças, Sala Guido Viaro, Sala Theodoro De Bona, Centro de Criatividade, Memorial de Curitiba, Museu de Arte Sacra. A rede particular de galerias contava com a Zilda Fraletti, Casa da Imagem, Nóris Galeria de Arte, Simões de Assis, Acaiaca, Museu da PUC, Ybakatu, Galeria do Interamericano, sem falar na mítica Cocaco, que perdura até 1993. Essa lista é incompleta, mas serve de indicativo para saber do tamanho e da velocidade dessa máquina de produzir exposições. Mesmo que cada um desses espaços – e alguns deles abrigavam mais de uma sala, a exemplo do Solar do Barão, da Seec e do MAC – abrissem um mínimo de quatro novas mostras por ano, seriam cerca de 108 mostras em 12 meses, uma média de nove exposições novas a cada quatro semanas. Era para não deixar ninguém morrer de tédio.

Em tempo – o aumento no número de boas exposições permitia aos curitibanos e visitantes verem João Câmara, Aluísio Carvão, Cícero Dias, Siron Franco, Miguel Rio Branco e Waltércio Caldas aqui e ali, sem precisar ir a São Paulo ou ao Rio de Janeiro. Mas havia demandas a resolver, a exemplo das poucas mostras de expressão voltadas para artistas populares, limitados a uma salinha da Secretaria de Estado da Cultura. Ifigênia e Hélio Leites camelavam para mostrar o que produziam. E a presença de artistas do interior do Paraná ficava limitada, entre outros, aos londrinenses Fernanda Magalhães, Rogério Ghomes e Letícia Mendes; à iguaçuense Maria Cheung; ao pontagrossense Fernando Burjato e revelações sensacionais como Tony Camargo, que vivia na capital e a assombrou e divertiu com a interferência urbana Pipoca Rosa, assinada por seu ruidoso grupo em 2000.

Esse balanço, contudo, não se resume ao dois mais dois. Entre 1995 e 2005, período em que os investimentos do equipamento cultural em torno das exposições chegaram às alturas, Curitiba entrou no circuito das grandes mostras. Além dos tradicionais Salão Paranaense e Salão de Cerâmica, a capital paranaense passou a flertar não só com o circuito nacional, mas com o latino-americano, o norte-americano e o europeu. Exagero? Havia demanda. Àquela altura, sabia-se que uma sala de repertório, como o Museu Alfredo Andersen, recebia 30 mil pessoas por ano. Eram as mesmas, no sistema rotativo, mas o número equivalia, então, a um estádio do Atlético lotado. O cálculo estendido ao popular Museu Paranaense ou ao MAC, estimado sem reservas pela classe artística, mostrava que as artes eram um investimento tão bom quanto uma rede de fastfood.

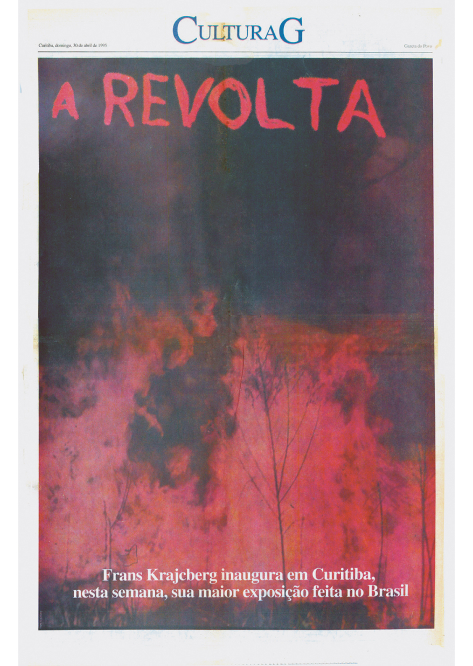

O movimento que buscou firmar a capital paranaense como um entreposto da produção visual teve três timoneiros em especial: a jornalista Lúcia Camargo, o fotógrafo Orlando Azevedo e a gravadora Uiara Bartira. Lúcia trouxe à Casa Andrade Muricy, em 1998, a mostra American Graffiti, com obras de ninguém menos do que Basquiat e Keith Häring. Teve curadoria de Orlando a mostra A revolta, com obras de Frans Krajcberg, em 1995. Causou. As obras ocuparam o Jardim Botânico, o Museu Metropolitano e mexeram com a cidade. Foram 125 mil visitantes. Também são de Orlando três edições da Bienal da Fotografia (1996, 1998 e 2000), evento que trouxe de Sebastião Salgado a Roger Pic à cidade, passando pela mexicana Flor Garduño. Coube a Uiara o implemento das Mostras da Gravura, em 1995, 1997 e 2000, cujo refinamento e organização projetou a capital nas alturas. De resto, as mostras feitas por Uiara eram nosso passaporte civilizatório. Nunca menos de dez endereços se tornavam espaços expositivos – o que incluía arte em outdoors e impressão de obras em páginas da Gazeta – Rosana Paulino, Rosângela Rennó e Cabelo chegaram ao café da manhã domingueiro dos aproximados 500 mil leitores do jornal. Curitiba era uma festa!

A expansão do circuito de exposições de arte no país ganhou fôlego no início da década de 1990. Formavam-se filas e a compra de ingressos era antecipada em espaços como o Masp. Tratava-se de um marco, que encontrou ecos em outras cidades brasileiras, como Porto Alegre, que se tornou a sede da Bienal do Mercosul, a partir de 1997. Nesse sentido, Curitiba era mais um endereço do city marketing – expressão sob medida para designar regiões que investiram na cultura para se projetar economicamente – nos passos de Bilbao e Barcelona, ambas na Espanha.

A inauguração do Novo Museu, em seguida rebatizado de Museu Oscar Niemeyer (MON), no fim de 2002, vinha como o ápice desta escala da evolução, por assim dizer. Todos os demais espaços da capital, somados, caberiam dentro dos 18,6 mil metros quadrados do MON. Por tabela, esses lugares convertidos em satélites foram perdendo sua força de salas de repertório à medida que o Museu do Olho se firmou. Num crescente, o setor de visuais da Fundação Cultural de Curitiba perdeu fôlego e deixou de trazer artistas brasileiros para seus endereços. A não ser que viessem às custas do próprio bolso e imprimissem seus catálogos, o que é um atentado à curadoria. As bienais saíram das agendas, dando lugar a experiências mais pontuais, como mostras de arte e tecnologia, em espaços que não “pegaram”, a exemplo do Moinho Rebouças. Foram muitas as mudanças à margem do MON, mas a maior delas o fim dos encontros semanais, aqui e ali, em que estudantes de artes, artistas e entusiastas – como Masanori Fukushima – batiam ponto das exposições. Foi-se embora uma rotina – e talvez fosse esse mesmo o seu destino. Tanta arte, todas as terças, afinal, beirava o impossível.